ハイホーの沖縄散歩=南部地区=

=東御廻り=

アイハンタ(エーバンタ)御嶽

|

| アイハンタ御嶽 |

ここは、東御廻り(注1)の番外のような御嶽でしたので、なかなか行くことができませんでしたが、船越(富名腰)集落のスージグヮー巡りの帰りに立ち寄ることができました。

かっては首里王府の遣いが隔年で祈願をして、干ばつのときは国王自らが雨乞いのための行幸をしたと伝えられています。琉球大学の山里純一教授によれば、『琉球国由来記』(注2)には国王の雨乞いの行幸先は、「雨粒天次」「玉城巫火神」(玉城村)・「アイハンタ嶽」(百名村)となっていたそうです(巻13–354・359・394)。

この地は、久高島を遥拝できる聖域だったそうですが、周りの木が成長してしまいました。数年前、ネットで見た写真では、屋根がひび割れて崩落しないよう細い木で支えてありましたが、修復されていました。小さいながら立派な祠です。南部以外の御嶽では見ることのない屋根上の宝珠のような玉(注3)がひときわ目を引きます。

地元の方々は、この御嶽のことをエーバンタ御嶽を呼び、上の写真は東之御嶽、下の写真:右は、エーバンタ西之御嶽と呼んでいます。西之御嶽の場所は、居酒屋「百名」から南西に1本目の未舗装の細い道を北に入ると伊波ガーがあり、さらにその奥の行き止まりにあります。

|

|

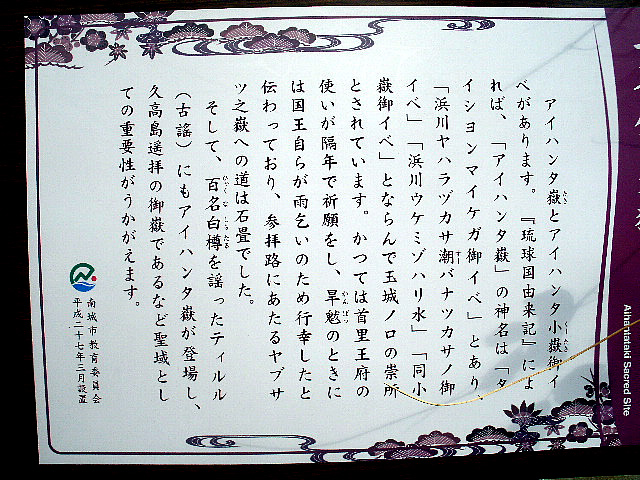

| 現地の案内板 | 西之御嶽と呼ばれている |

(注1) 東御廻り(あがりうまーい)…琉球王朝時代に、国王が創造神・アマミキヨが二ライカナイから渡来して住みついたと伝えられる霊地を巡拝する行事で、王国の繁栄と五穀豊穣を祈願する行事として始められたといいます。その後、民間へと広まっていったそうです。守礼門と首里城歓会門の中間にあり、現在は世界遺産になっている「園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)」で旅の安全を祈願してスタートし、そこから首里から見て太陽の昇る方(東方/あがりかた)、つまり現在の南城市佐敷、知念、玉城方面へと聖地は続いていきます。

(注2)『琉球国由来記』…琉球王国の王府が編纂させた地誌。王府が編纂した体系的な最初の地誌といわれています。

(注3)宝珠…この形を見て園比屋武御嶽石門の屋根の中央に宝珠があるのを思い出しました。園比屋武御嶽石門には、宝珠だけでなく両妻飾りに懸魚(げぎょ)というか鴟尾(しび)も取り付けられています。宝珠は願いをかなえるという意味があり、懸魚は、本土では木造の建物なので火除けのまじないなのですが、ここ沖縄では石造りなので、火除けというより魔除けの意味なのでしょう。

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ アイハンタ御嶽 百名の信号を東に向かいます。300メートルほど行くと左に居酒屋「百名」があります。その少し先の右側に道路に平行に狭い坂道があり、登るとすぐ正面に見えてきます。道路際に上の写真:左の案内板があります。

| ・園比屋武御嶽 | ・御殿山 |

| ・与那原親川 | ・場天御嶽 |

| ・佐敷上グスク | ・テダ御川 |

| ・斎場御嶽 | ・知念グスク |

| ・知念大川 | ・久高島 |

| ・アイハンタ御嶽 | ・藪薩御嶽 |

| ・浜川御嶽 | ・ヤハラヅカサ |

| ・受水・走水 | ・仲村渠樋川 |

| ・ミントングスク | ・玉城グスク |

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ