ハイホーの沖縄散歩=那覇地区=

末吉ノロ殿内(どぅんち)屋敷跡

ノロ殿内(どぅんち)の「殿内」とは、ノロ屋敷の敬称です。ノロは正式には「のろくもい」と記されますが、通常「ノロ」または「ヌル」、「ヌール」と呼ばれ、管轄する村のウマチー(稲や麦の祭)など、農耕儀礼をはじめとする地域祭祀の祈願儀礼を行いました。御嶽(うたき)や拝所でオモロをうたい、お崇べ (おたかべ)を唱えました。お崇べ とは、祭礼のよき日と神の出自をたたえた神への祈願の言葉をいいます。

ここは末吉の森の西の入口にあたり、屋敷跡は、現在、那覇市が発掘調査中です。発掘中はエリア内に入れてもらえませんので、写真は、発掘が休みの日に撮影してきました。石積みの門構えと馬屋、フール(豚小屋兼便所)が残っています。敷地の面積は約500㎡あります。現在のノロ殿内は、ここから7~800メートルほど離れた集落内に移転し、神屋(かみやー)に天帝子ら三神を祀り、弁財天の掛け軸、ヒヌカンを供えています。

15 ~ 16世紀にかけて「聞得大君(きこえおおきみ)」を頂点とする神女組織が整備されると、沖縄本島をはじめ奄美大島から八重山諸島にいたるまで、村落ごとに王府からノロ(宮古・八重山ではツカサと呼ぶ)が任命されました。 明治12 (1879)年の沖縄県設置により、王府の任命によるノロ制度は崩壊しましたが、末吉ノロ殿内や小禄ノロ殿内のように現在でも引き継がれて、集落の祭祀に携わっている地域もあります。 末吉ノロ殿内では、十五夜御願に獅子加那志の舞が奉納されます。

|  |

| ノロ殿内屋敷の遺跡です。右はフール(豚小屋兼便所)跡です。 | |

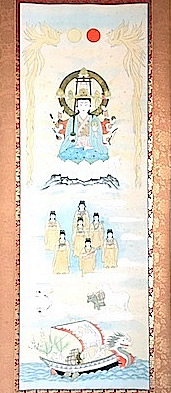

末吉ノロ殿内御神屋内部 、 天帝子ら三神(右)と弁財天の掛け軸(中央)

|  |

| 一番上は弁財天、その下は「七ぬウミナイ」と呼ばれる巫女 | まだ新しいノロ殿内御神屋の外観 |

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ ノロ殿内屋敷跡 末吉公園から入った方が分かりやすと思います。玉城朝薫の生誕記念碑の前を通り、石段を上って左に入ったすぐ右側です。沖縄そばの古民家「しむじょう」の200メートルほど東です。

御神屋は ⇒ コチラから。

◎ このサイトの末吉公園関連のページは、

・末吉宮・末吉公園 ⇒ コチラから。

・玉城朝薫の生誕三百年記念碑 ⇒ コチラから。

・子ぬ方(にぬふぁ) ⇒コチラから。

・子の方御水(にぬふゎうびい) ⇒コチラから。

・しむじょう ⇒コチラから。

・ノロ殿内屋敷跡 ⇒ コチラから。

・遍照寺跡 ⇒ コチラから。

・宜野湾御殿の墓 ⇒ コチラから。

・高平山 ⇒ コチラから。

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ