豊見城(とみぐすく)の史跡

字(あざ)豊見城は、豊見城グスクの足もとに広がる伝統的な集落です。古い石垣やヒンプンなどが多くみられ、井戸跡や拝所などの文化的なものを地域の人が大事に受け継いで残しています。今回は、そのなかで、フスミ御嶽、呑殿内、スルメーナー、樋川井、梵字の碑をご紹介します。別ページに豊見瀬御嶽、ハーリー発祥の碑をUPしています。

|

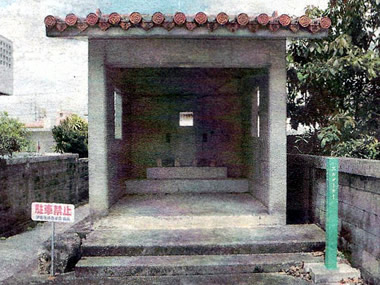

《フスミ御嶽》

フスミ御嶽「フスミ」は、おへその意味で、この集落の中心(へそ)にあったからそう呼ばれていました。

|

| |

|

|

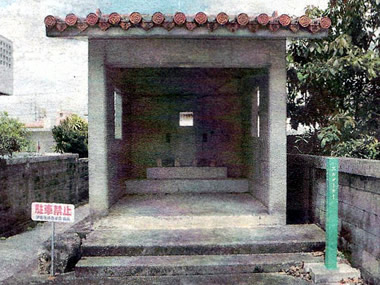

《呑殿内(ヌンドゥンチ)》

呑殿内(ヌンドゥンチ)琉球王府が派遣したノロが住んでいた場所。集落での拝みは、呑殿内(ヌンドゥンチ)からスタートします。ハーリーのときには、那覇、久米、泊の爬龍船の漕ぎ手がトミセ御嶽を参拝するには祭祀を司りました。内部の神棚には、ノロ火ヌ神、ノロ神など、豊見城のムラ建てにまつわる人物の10基の香炉があります。

|

| |

|

|

《スルメナー》

スルメーナー「スルメーナー」の由来は各家庭に分ける「火」「火種」を管理する場所で、各世帯から輪番制で主におじいさんが管理していました。「スルメー」とはタンメー(おじいさん)の尊敬語で「ナー」とは広場のことです。(この写真は、撮影に失敗しましたので「週刊Lequio」からお借りしました)。

|

| |

|

《樋川井(ヒージャーガー)》

樋川井は、住民の最も貴重で活用した泉です。産湯、旧正月の若水をはじめ、生活用水、農耕馬の手入れなどに広く利用されました。今も旧暦6月25日にカシチーの綱引きの綱打ちが行われます。

|

| |

|

《梵字(ぼんじ)の碑》

地元でニービヌフニと呼ばれる梵字(古代インドのサンスクリット語)の碑文で、魔除けを目的に設置されたものです。ここに彫られている文字は、古代のインドの言葉で「アビラウンケン」と書かれており、宇宙を形成する「地、水、火、風、空(空間)」を意味します。密教の大日如来を表しているそうです。

下の地図は、豊見城市のHPよりお借りしました。

|

| |

◎そのほかの豊見城市の史跡

・豊見瀬御嶽⇒コチラから。

・ハーリー発祥の地⇒コチラから。

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ