ハイホーの沖縄散歩=南部地区=

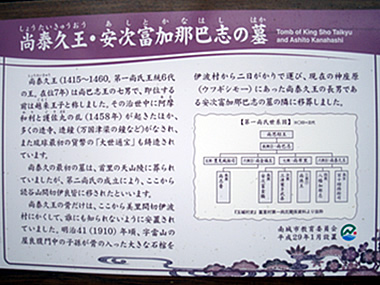

尚泰久王・安次富加那巴志(金橋)(あしとみかなはし)の墓

|

| 尚泰久の墓 |

尚泰久王は、第一尚氏、第二代王・尚巴志の七男でしたが、第六代の琉球王に即位しました。

詳しくは次のとおりです。

1453年、第一尚氏、第五代王・尚金福王の死後、長男の志魯(しろ)と尚巴志の六男、布里(ふり)が王位を争いました。琉球の歴史では志魯・布里の乱といわれています。この争いで首里城は全焼。志魯は死に、布里は生き残りましたが、結局、首里を追われてしまいました。そして、王位に就いたのは、布里の弟で、尚巴志王の七男、尚泰久でした。

これらの経緯は、中国の史書である『明実録』にも記述が見られるとwikipediaに記載があります。なお、wikipediaに、尚泰久は尚巴志の五男とありますが、実際は七男なので間違いです。

尚泰久は、在位中、仏教に帰依し、寺院の建立が盛んに行い、1458年には「万国津梁の鐘(注1)」を鋳造して王城の正面に掲げました。泰久の死後、遺骨は第一尚氏の陵墓「天山陵(注2)」に葬られていましたが、第二尚氏が実権を握ると墓が破壊されるのを恐れ、部下たちが泰久王の骨を読谷山伊良皆の山中に隠しました。その後、母と乳母の手によって美里間切伊波村に密かに移葬され、泰久の墓であることを隠すためか「クンチャー墓(意味は乞食墓)」と呼ばれていたそうです。

時は流れ明治41年、遺骨は子孫たちによって、2日がかりで石棺を王の長男である安次富加那巴志の墓の隣に移葬したのです。実は存命中、この二人は、親子でありながら折り合いがよくなかったといわれています。それは、尚泰久の妃は護佐丸の娘ですが、泰久は、謀反の疑いがあるとして、義父である護佐丸追討を命じました。つまり安次富加那巴志の祖父を討ったのです。また、泰久の死後、次期王は長男、次男を差し置いて三男の尚徳が即位しました。泰久の生前に後継者として指名されなかったことも、折り合いが悪かった原因ではなかったでしょうか。450年も経ってから、本人の意思とは関係なく、隣り合わせの墓に葬られてしまったことになります。

なお、天山陵のあった場所は、現在、個人所有となっているそうなので見ることができません。

また、安次富加那巴志の読みは、現地の南城市教育委員会の案内板には「あしと かなはし」と振り仮名がついています。苗字由来netによると、「安次富」姓の方は、沖縄には、およそ1,300人おられ、ほとんどが「あしとみ」「あじとみ」と読みます。稀に「あんじとみ」という方はあるようですが、「あしと」と読ませる例を知りません。人の名前ですから、そういう例があるのかもしれません。

|

|

中央が泰久の墓、右が安次富加那巴志の墓、 |

(注1)万国津梁の鐘(ばんこくしんりょうのかね)…この鐘の銘文に「万国津梁」の文字のあることから、万国津梁の鐘と呼ばれるようになりました。「万国津梁」とは、世界を結ぶ架け橋の意味です。国指定の重文。沖縄県庁の知事公室にもこの文を写した屏風が置かれ、TV出演する知事の背景画面になっています。また、沖縄サミット会場も「万国津梁館」と名づけられるなど、海外に雄飛する沖縄の象徴として使われています。 |

「天山陵」について、詳しくお知りになりたい方は ⇒ コチラから。

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ 尚泰久王・安次富加那巴志の墓