ハイホーの沖縄散歩=中部地区=

真地大権現堂(前田の普天間ぐゎー)

|

|

|

|

|

浦添市にあります。といっても道路の反対側は那覇市ですから両市の境界です。前の道を真っ直ぐ進むと、以前は墓地群を通って国際センター(JICA)の裏に出ることができましたが、このページを作成している2018年4月現在は、ゆいレールの工事により道路が分断され、通り抜けできないので行き止まり状態です(2021年10月現在、分断されていたところに橋が完成し、通り抜けできることを確認しました)。

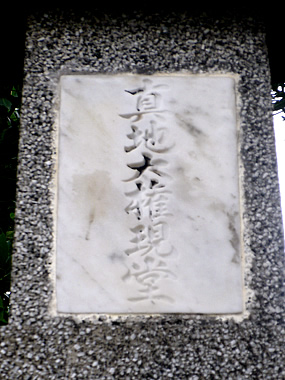

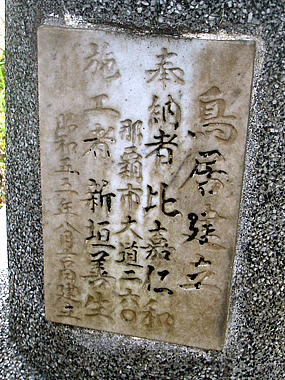

道路からこの社のコンクリート製の鳥居が見えます。鳥居の中央には「真地大権現堂」の文字があります。その下に標示看板があり、戦後の所有者確認作業を行なった際に『所有者不明土地』となったため、「沖縄の復帰に伴う特別処置に関する法律」の第62条に基づいて、浦添市が管理を行っていると記されています。

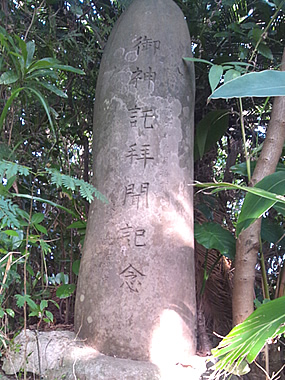

灯籠の右斜め後方の藪の中には、先が丸く尖った石柱が建てられており、石柱には『御神託拜聞記念 』と記され、

「乾隆 四拾六年 辛丑 九月拾貳日 御神託拜聞記念 陳氏 比嘉門中」とあります。

乾隆46年は清の元号で、西暦だと1781年です。

石柱に「比嘉門中」の文字が見えますが、この辺りは「前田・経塚近世墓群」と呼ばれる古墳群の一角で、ここから北にある現・前田小学校の北側には、比嘉門中の墓も発見されていますので、比嘉家と深いゆかりがあると思われます。

この『真地大権現堂』は、地元では『前田の普天間ぐゎー』と呼ばれています。普天間というのは、琉球八社(りゅうきゅうはっしゃ)の一つ普天間宮のことですが、普天間宮では鍾乳石を霊石としているように、ここでは洞窟内部の鍾乳石がご神体とされています。「普天間ぐゎー」の「ぐゎー」は、島言葉で、小さい、かわいいという意味ですから、普天間宮のミニチュアというような意味でしょうか?。また、ここは、「普天満宮」の女神が首里桃原から普天間に向かう途中、休憩した伝説の洞窟としても知られています。沖縄には「普天間ぐゎー」と呼ばれる拝所が6ヶ所あり、その内の5ヶ所は、首里と普天間の間に点在する洞窟となっており、女神が休憩した場所とされています。

なお、琉球八社とは、琉球王国において「琉球八社(官社)の制」により 王府から特別の扱いを受けた神社のことで、波上宮・沖宮・識名宮・普天満宮・末吉宮・安里八幡宮・天久宮・金武宮の8社です。琉球八社の祭神は、安里八幡宮のみ八幡様が祀られ、それ以外は熊野権現様を祀っています。

洞窟の前には鉄の格子があり、その前に香炉と左右に一対の龍柱が狛犬のように鎮座しています。

首里城正殿をイメージしているのでしょうか。

《ご参考》

◎ 「普天満宮」の女神について ⇒ コチラから。

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ