ハイホーの沖縄散歩=南部地区=

糸数樋川(いとかずひじゃー)とカマンカジ

|

| 現地の案内板 |

沖縄の「湧き水ファン倶楽部」代表のぐしともこさんによれば、県内には1,236の湧き水があり、そのうち、南城市には408と県内では最も多くの湧き水があるそうです。ここもその一つです。

糸数樋川は男(いきが)ガー、太陽(てぃだ)ガーと呼ばれ、カマンカジは女(いなぐ)ガー、お月(うちち)ガーとも呼ばれています。水量は今でも豊富ですが、どちらも昔の面影はなく、形がすっかり変わってしまったそうで、垣花樋川のような樋川としてのイメージはありません。しかし、今でも農業用水としての役割を果たしています。

|

|

| 男ガー、太陽ガーと呼ばれる糸数樋川 | |

|

|

| 糸数樋川とカマンカジを結ぶ山道 | 昔、女性はこのようなスタイルで水を運んだ |

|

|

| 女ガー、お月ガーと呼ばれるカマンカジ | |

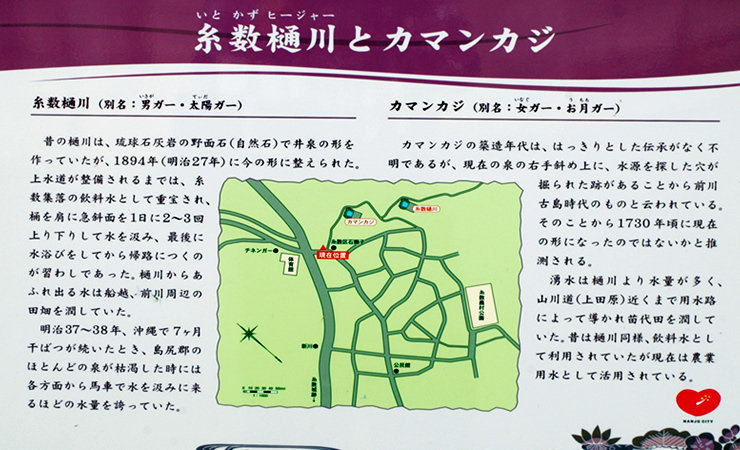

現地の案内板には、次のとおり記されています(原文のまま)。

糸数樋川とカマンカジ

☆糸数樋川(別名:男(いきが)ガー・太陽(てぃだ)ガー)

昔の樋川は、琉球石灰岩の野面石(自然石)で井泉の形を作っていたが、1894年(明治27年)に今の形に整えられた。

上水道が整備されるまでは、糸数集落の飲料水として重宝され、桶を肩に急斜面を1日に2~3回上り下りして水を汲み、最後に水浴びをしてから帰路につくのが習わしであった。

樋川からあふれ出る水は船越、前川周辺の田畑を潤していた。

明治37~38年、沖縄で7ヶ月干ばつが続いたとき、島尻郡のほとんどの泉が枯渇した時には各方面から馬車で水を汲みに来るほどの水量を誇っていた。

☆カマンカジ(別名:女(いなぐ)ガー・お月(うちち)ガー)

カマンカジの築造年代は、はっきりとした伝承がなく不明であるが、現在の泉の右手斜め上に、水源を探した穴が掘られた跡があることから前川古島時代のものと云われている。

そのことから1730年頃に現在の形になったのではないかと推測されている。

湧水は樋川より水量が多く、山川道(上田原)近くまで用水路によって導かれ苗代田を潤していた。

昔は樋川同様、飲料水として利用されていたが現在は農業用水として活用されている。

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ 糸数樋川とカマンカジ

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ