ハイホーの沖縄散歩=南部地区=

船越大川(ふなくし うっかー)

|

| 船越大川 |

玉城(たまぐすく)地区の船越(ふなこし)集落にある船越大川(ふなくし うっかー)です。300年以上前に築造されたものではないかと推測されています。上の部分の水場は上大川(いーうっかー)で、樋口が左右にあり、東側が男樋(をぅーひ)、西側が女樋(みーひ)です。かっては大量の水が湧出していましたが、現在では水量も減り、底漏れしてしまいました。上大川は、飲料水や女性の水浴びや選択の場。そして、その下の水場である下大川(しちゃうっかー)の池は男性や子どもの浴場、牛馬の浴びせ場などとして使われたそうです。また、ここから湧き出た水は、船越集落前の大きな水田にも活用されており、夏場でも水が枯れることがないそうです。

地元の方の話では、この井泉はどんな大干ばつでも涸れなかったので、干ばつのときは近隣のムラの人々も利用したそうです。そのため、船越大川は、人々から「恩井泉(うんがー)」といわれています。

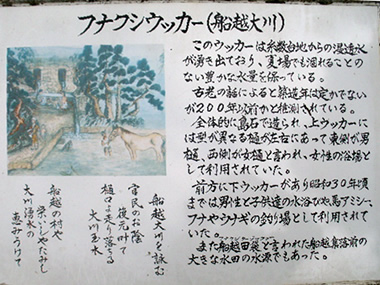

現地の手書きの案内板には、次のとおり記されています(原文のまま)。

フナクシウッカー(船越大川)

このウッカーは糸数台地からの浸透水が湧き出ており、夏場でも涸れることのない豊かな水量を保っている。

古老の話によると築造年は定かではないが200年以前かと推測されている(サイトの管理人の 注:地元発行の「船越集落概況」によれば300年前とある)。

全体的に島石で造られ、上ウッカーには型が異なる樋が左右にあって東側が男樋、西側が女樋と言われ、女性の浴場として利用されていた。

前方に下ウッカーがあり、昭和30年頃までは男性と子供達の水浴びや、馬アミシー、フナやウナギの釣り場として利用されていた。

また船越田袋(フナクシターブックァー)と言われた船越集落前の大きな水田の水源でもあった。

船越大川を詠む

官民のお陰 復元叶て 樋口よ走り落ちる 大川玉水

船越の村や 栄いしやたみし 大川湧水の 恵みうけて

また、船越大川の奥へ歩くと、左手に石獅子がありました。フーチゲーシ(邪気返し)でもヒーゲーシ(火返し)として設置されたものでもないようなので、この獅子に、どういう謂れがあるのかは分かりませんでしたが、木木の間からポツンとたたずんでいるのが見えました。

|

|

| 右が男樋、左が女樋 | ウッカー内にある拝所 |

|

|

| 手書きの案内板 | ウッカーの奥にあった石獅子 |

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ 船越樋川

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ