ハイホーの沖縄散歩=那覇地区=

首里殿内跡(しゅんどぅんちあと)

|

|

たまたま散歩中にこの前を通りかかりました。赤田首里殿内というのは何だろうと、碑文の説明を読みました。すると、琉球王朝時代の最高位の女官「聞得大君(きこえおおきみ)」の下に3人の補佐役を設けた内の一人「首里大阿母志良礼(しゅいおおあむしられ)」の神殿かつ住居跡ということでした。現在は、那覇市首里赤田町の公民館となっています。なお、上の写真の門柱に赤田クラブと書かれていますが、赤田町自治会の集会施設のことを赤田クラブと呼んでいるそうです。また、首里殿内跡の「首里」の読み方は、現地の案内碑や那覇市歴史博物館の資料ともに「しゅり」ではなく「しゅん」というルビになっていますので、それに従いました。ほかにも 「首里」の読み方は、伊波普猷(沖縄出身の民俗学者、沖縄学の父:故人)先生や 浜田青陵先生(京都帝国大学総長:故人)によれば「しより」「しゆり」と読ませる資料もあるそうです。

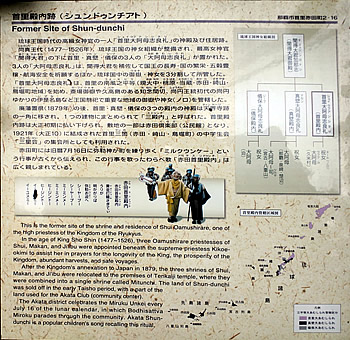

現地の碑文をご紹介します。振り仮名が大和言葉と島言葉が混在して表現されていますが、原文どおり掲載します。

首里殿内跡(シュンドゥンチアト) 那覇市首里赤田町2-16

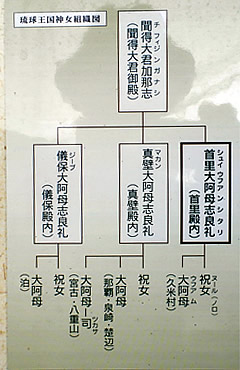

首里王国時代の高級女神官の一人『首里大阿母志良礼(シュイウフアンシラリ)』の神殿及び住居跡。尚真(しょうしん)王代(1477〜1526年)、琉球王国の神女組織が整備され、最高女神官「聞得大君(きこえおおきみ)」の下に首里(シュイ)・真壁(マカン)・儀保(ジーブ)の3人の「大阿母志良礼(おおあむしられ)」が置かれた。3人の「大阿母志良礼」は、聞得大君を補佐して国王の長寿・国の繁栄・五穀豊穣・航海安全を祈願するほか、琉球国中の御嶽・神女を3分割して所管した。

「首里大阿母志良礼」は、首里の南風の平等(フェーヌヒラ、現大中・桃原・当蔵・赤田・崎山・鳥堀町地域)を始め、斎場御嶽(セーファウタキ)や久高(くだか)島のある知念間切(ちねんまぎり)、尚円(しょぅえん)王統初代の尚円ゆかりの伊是名(いぜな)島など王国祭祀で重要な地域の神女(ノロ)を管轄した。

廃藩置県(1879年)の後。首里・真壁・儀保の3つの殿内の神殿は天界寺(ティンケージ)跡の一角に移され、1つの建物にまとめられて「三殿内(サンドゥンチ)」と呼ばれた。首里殿内跡は大正初期に払い下げられ、敷地の一部は赤田倶楽部(くらぶ、公民館)となり、1921年(大正10)に結成された首里三箇(さんか、赤田・崎山・鳥堀町)の中学生会「三星会(さんせいかい)」の集会所としても利用された。

赤田町には旧暦7月16日に弥勒(みろく)神が町を練り歩く「ミルクウンケー」という行事が古くから伝えられ、この行事を歌ったわらべ歌『赤田首里殿内(アカタスンドゥンチ)』は広く親しまれている。

地図をご覧になる方はコチラから ⇒ 首里殿内跡

ナビゲーションはトップページにあります。

TOPページへ